| |

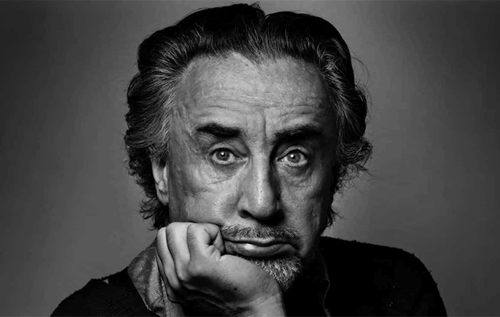

Quel roman que sa vie ! Cette vie fantasmée par une mère qui lui vaticine les plus hautes destinées, Romain Gary, le feu follet, l’écrira dans les mots et les exploits jusqu’à devenir une légende qui dépassera tout ce qu’elle aurait pu espérer. Réenchanter le monde au milieu des ténèbres, commuer les réparties de Mina, sa mère, en une alchimie du verbe où le « je » est ardemment un Autre, Romain Gary l’a accompli dans une œuvre chorale dont le diapason de l’ego restera une énigme. Quel roman que sa vie ! Cette vie fantasmée par une mère qui lui vaticine les plus hautes destinées, Romain Gary, le feu follet, l’écrira dans les mots et les exploits jusqu’à devenir une légende qui dépassera tout ce qu’elle aurait pu espérer. Réenchanter le monde au milieu des ténèbres, commuer les réparties de Mina, sa mère, en une alchimie du verbe où le « je » est ardemment un Autre, Romain Gary l’a accompli dans une œuvre chorale dont le diapason de l’ego restera une énigme.

Sa vie fut une épopée littéraire où il endossa maintes identités : héros de la seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, diplomate dandy, il demeure l'unique écrivain à avoir été doublement couronné par le prix Goncourt – une première fois sous le nom de Romain Gary (« feu » en russe), une seconde sous le pseudonyme d’Émile Ajar (« braise »), lui qui s’est consumé jusqu’à la fin de sa vie. A bout de souffle, il rédige son ultima verba le 2 décembre 1980 : « Je me suis enfin exprimé entièrement » - avant de se brûler la cervelle. La citation est célèbre : « Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais ». Cette promesse, Roman Kacew l’a tenue grâce à la littérature en devenant Gary, pour l’amour d’une mère et de notre plus grand bonheur.

Les yeux de l’enfance

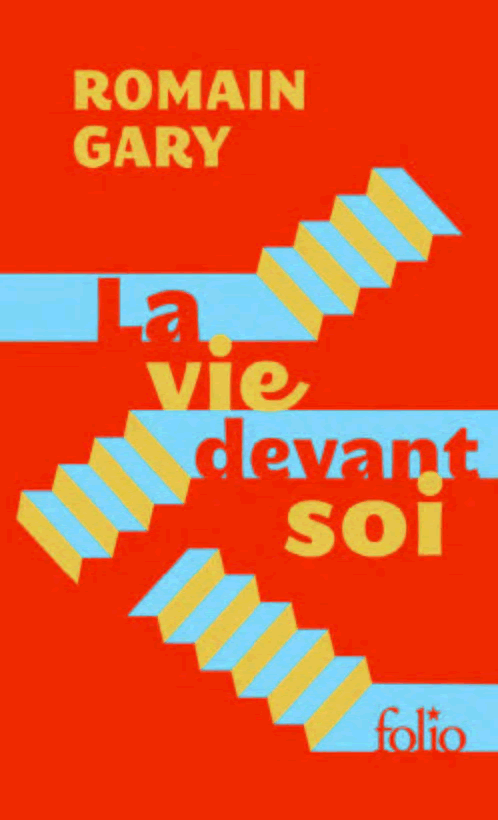

« Je suis resté longtemps parce que je n’étais pas urgent » s’écrie Momo qu’on a cru Zazie car on a cru que Raymond Queneau était Gary / Ajar à la parution du chef d’œuvre La vie devant soi en 1975. Mystification en marche dans le métro des confusions…

Dans La vie devant soi, l’enfance devient prisme de la créativité pour l’auteur consacré…et donc, passé de mode. L’écrivain caresse à rebours le génie de la réinvention, il réussit le tour de force de faire oublier son style en s’immisçant dans le flux de conscience d’un gosse. Jamais vu, jamais fait. La schizophrénie est élevée au rang de virtuosité. Gary, héros de guerre et compagnon de la libération, devient Momo « proxynète » en devenir dans les bas-fonds interlopes du Belleville des années 1980. Dans La vie devant soi, l’enfance devient prisme de la créativité pour l’auteur consacré…et donc, passé de mode. L’écrivain caresse à rebours le génie de la réinvention, il réussit le tour de force de faire oublier son style en s’immisçant dans le flux de conscience d’un gosse. Jamais vu, jamais fait. La schizophrénie est élevée au rang de virtuosité. Gary, héros de guerre et compagnon de la libération, devient Momo « proxynète » en devenir dans les bas-fonds interlopes du Belleville des années 1980.

Le roman oscille entre l’émotion et le rire jusqu’à arracher des larmes à la plus marmoréenne des sensibilités, tel un Orphée du 20e arrondissement. Gary expliquait son rapport à l'enfance :

« Maintenant, je crois que le jour où je m’éloignerai complètement de mon enfance, je ne pourrai plus écrire, je ne serai plus un romancier. Je crois que la fonction créatrice est très profondément liée à l'enfance. Tuer l'enfant dans l'adulte, c'est vraiment tuer tout rapport avec la créativité. »

La promesse de l’aube, cet autre élixir de jouvence porté à l’écran avec Pierre Niney, est l’hommage à la mère, Mina. Lyrique à souhait lumineux, fou d’espoir, oraculaire… équivoque aussi, ce roman est à la fois la promesse que la vie fait au narrateur à travers une mère dévouée et la promesse silencieuse qu'il lui fait en retour d'accomplir tout ce qu'elle espère de lui : devenir écrivain (Victor Hugo ou rien), pilote, héros de guerre. C’est peut-être l’origine des mystifications géniales, de la promesse de l’autre, du serment de devenir un autre idéalisé. Cette femme d’origine russe, ancienne actrice puis modiste, éprise de la France et férue d’humanités, accable de preuves d'amour un fils dont la gloire à venir s’érigera à l’aune de son cœur démesuré. Il sera un homme d’honneur. Lorsque Romain rentre indemne d’une confrontation avec des gamins qui l’ont injuriée, Nina le gifle et hurle : « Si on insulte ta mère, je veux qu’on te ramène sur un brancard. » Il se conformera en tous points à ces projections, chérissant inconditionnellement sa mère et la France.

Miroir mon beau miroir, la mystification Gary / Ajar

Marcel Proust postulait : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature ». Ajar ? Gary? Kacew ? Qu’importe l’athanor pourvu qu’on ait la quintessence, qu’importe qu’il s’agisse de braise ou d’étincelles, tout Gary est dans son œuvre incandescente qui ne cesse de reluire : « La vérité est que j’ai été très profondément atteint par la plus vieille tentation protéenne de l’homme : celle de la multiplicité. Une fringale de vie, sous toutes ses formes et dans toutes ses possibilités que chaque saveur goûtée ne faisait que creuser davantage. Mes pulsions, toujours simultanées et contradictoires, m’ont poussé sans cesse dans tous les sens, et je ne m’en suis tiré, je crois, du point de vue de l’équilibre psychique, que grâce à la sexualité et au roman, prodigieux moyen d’incarnations toujours nouvelles. Je me suis toujours été un autre ».

Pour Gary, le mythe, la légende et la mascarade font partie intégrante de sa vérité, traçant les contours d'une vie habitable et d'un espace personnel possible. Qui tenterait de démystifier un écrivain dont le propos même était de considérer le mythe comme une condition essentielle à la création, voire à la survie ?

Le mythe et l'identité personnelle étaient indispensables, consubstantiels. Jouer avec les rôles et les identités était pour lui une manière poétique de se maintenir debout. Écrire devient un mouvement, un élan, une virevolte où la narration du moi s’exécute à sauts et à gambades pour mieux peindre le passage de l’être comme chez Montaigne. Point une position fixe, pas une identité figée et immobile mais en mouvement, toujours dans la galerie des glaces et des masques. Gary invoque l’art saltatoire pour conjurer l’insoutenable légèreté de l’être ; il évoque Atlas qui portait le monde sur ses épaules comme possible double titanesque de l’écrivain : « S’il n’était pas écrasé par ce poids, c’est parce qu’il était danseur ».

Comme le dit enfin l’écrivain : « on est tous des additionnés ». Et cette addition est une réincarnation. Car se sentir un, unique, pur, sans mélange, sans conflit interne peut s’avérer être une vraie souffrance. Voilà la leçon : celui dans le nom signifiait « brûle » en russe et le pseudo « braise » n’en finit plus de renaître de ses cendres.

|

|